投資助言・代理業とは?登録要件や投資運用業との違いを解説

更新日:2025年2月3日

投資助言・代理業は、平成19年まで存在していた「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(投資顧問業法)」に基づく投資顧問業(助言)が、同年9月30日に施行された金融商品取引法の制定時に金融商品取引業の一部として定義された業務です。

投資助言・代理業は、金融商品取引業の業務の種別の1つとなります。

他にどのような種別があるかは、次の項目をご参照ください。

◆もくじ◆

金融商品取引業の業務の種別

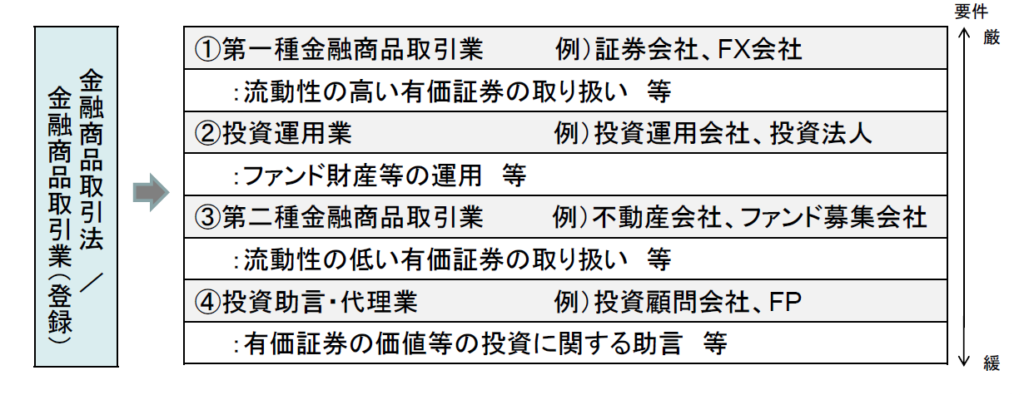

金融商品取引業は、その行う業務内容別(業務の種別)に以下4種類に区分されています。

①第一種金融商品取引業

流動性の高い有価証券(株式・債券等)の販売・勧誘等を行う

②第二種金融商品取引業

流動性の低い有価証券の販売・勧誘等を行う

例)信託受益権の売買、ファンド持分(集団投資スキーム持分)の募集等

③投資運用業

投資一任契約に基づき、有価証券等に対し、金銭その他の財産を投資し、その運用を行う

(※投資判断は、投資運用業者が行う)

④投資助言・代理業

⇒次の項目で詳しくご説明します。

投資助言・代理業とは

投資助言・代理業には、投資助言業と代理業の2つの種類があります。

投資助言業とは?

投資助言業は、以下の通り定義されています。

(金融商品取引法第2条第8項第11号・一部省略)

当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。

まとめると、顧客との間で締結した投資顧問契約に基づいて、有価証券又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断について、顧客に助言を行う業務になります。

あくまでも助言のみを行い、最終的な投資判断は投資者自身が行います。

なお、投資顧問契約は有償であることが条件となっているため、投資顧問料を受け取らない無料のメルマガやブログなどは投資助言業務には該当しません。

投資助言業務に該当しないケースはこちら

代理業とは?

代理業は、以下の通り定義されています。

(金融商品取引法第2条第8項第13号)

投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介

投資運用業者又は投資助言・代理業者から、投資一任契約又は投資顧問(助言)契約の締結に関する業務を委託されて、その顧客との契約締結の代理・媒介を行う業務になります。

投資助言・代理業と投資運用業の違い

投資助言・代理業と投資運用業は、金融商品取引法に基づく金融商品取引業の一種ですが、その業務内容には明確な違いがあります。

投資助言・代理業は、主に以下の2つの業務から構成されています。

- 投資助言業務:顧客との投資顧問契約に基づき、有価証券や金融商品の価値等の分析を行い、その結果に基づいて投資判断の助言を提供します。最終的な投資判断は顧客自身が行います。

- 代理・媒介業務:投資運用業者や他の投資助言・代理業者から委託を受け、投資一任契約や投資顧問契約の締結を顧客と業者の間で代理または媒介します。

一方、投資運用業は、投資者との投資一任契約に基づき、投資運用業者が投資者の財産を有価証券等に投資して運用する業務です。この場合、投資判断と実際の投資行為の両方を投資運用業者が行います。

要するに、投資助言・代理業は投資判断の助言や契約の代理・媒介を行い、最終的な投資判断や投資行為は顧客が行うのに対し、投資運用業は投資者から投資判断と投資行為を一任され、投資運用業者が直接これらを行う点で異なります。

投資助言・代理業の登録

投資助言・代理業を行う場合には、金融商品取引法の規定により、事前に内閣総理大臣の登録を受ける必要があります(登録業者は○○財務局長(金商)第××××号という登録番号が与えられています)。

投資助言・代理業は、法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)でも、個人でも登録を受けることができます。

具体的な例としては、下記のような業務が該当します。

| ① | 投資運用業者と投資顧問契約を締結し、投資情報を提供する業務 |

| ② | 不動産ファンドに対して有償で信託受益権化されている物件の情報を提供する業務 |

| ③ | 会員制のホームページにて、会費を徴収し、株式の推奨銘柄を提示する業務 |

| ④ | 有料メールマガジンで、当日値上がりしそうな株式の銘柄を提供する業務 |

| ⑤ | SNSやスカイプ等を利用して、オンタイムで投資情報を有料会員に対して提供する業務 |

もし無登録で投資助言・代理業の営業した場合、金融商品取引法によると、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされています。

投資助言・代理業登録にかかる費用

投資助言・代理業の登録申請の費用としては、登録免許税15万円が必要です。

また、登録を受けた後、業務を開始する前に営業保証金として500万円を法務局へ供託する必要があります。

供託後、財務局や財務事務所へ供託の届出が必要になります。

登録を受けるための資格は?

投資助言・代理業の登録を受ける際、特定の国家資格などは必要ありません。

ただし、業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保等が必要です。

また、金融商品取引法第29条の4に規定されている登録の拒否事由に該当する場合は登録を受けることができません。

登録要件

登録拒否事由に該当しないこと

申請者やその役員が下記に該当していないことが必要です。

①過去の取消処分等について

登録等の取消処分を受けてから5年を経過しない者

罰金刑を受けてから5年を経過しない者

②法人の役員等について

心身の故障により業務を適正に行えない者

破産手続中で復権を得ない者

禁錮以上の刑を受けて5年を経過しない者

過去に登録取消処分を受けた法人の役員等であった

③人的構成の不足

④必要な体制の未整備 等

③④については、次の項目をご確認ください。

業務を遂行するのに十分な体制が整っていること

投資助言・代理業を行うための体制とは、法律・監督指針に詳細が明記されているわけではありません。

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針には、下記のように抽象的な表現で記載されています。

「十分な資質を有していること」、「十分な知識・経験を有すること」

「必要な人員及び内部管理等の責任者が適正に配置」等

参考:金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針>Ⅶ-3 諸手続(投資助言・代理業)>Ⅶ-3-1 登録

資質・知識・経験の十分性については、各事業者ごとに判断して、説明することが必要です。

その他の要件等

上記の他にも、決算状況・決算見込み/供託金(500万円)の手当て/オフィスの状況(適切な使用権限・物理的な独立性)/金融ADR制度への対応等についても審査されます。

また、定款の目的欄に「投資助言・代理業」等の記載も必要となってきます。

営業保証金の供託について

登録後、業務開始前に500万円の供託が必要

登録申請が受理され、財務局にて登録がされると、登録業者は業務開始前に営業保証金として供託所へ500万円の供託を行わなければなりません。

この供託は、例えば以下の方法により行うことができます。

①現金500万円

②日本銀行小切手500万円

③国債等有価証券500万円

④銀行保証

通常、①②で供託するのが一般的です。

③の場合は、利払日についた利息について、別途利息請求手続きが都度必要となります。

時効の関係で、利息請求手続きをしないと、国庫金として寄託処理されてしまうので注意が必要です。

※供託は、投資助言・代理業のみの登録の際に必要です。

例えば、投資助言・代理業と第二種金融商品取引業の2種類の登録を行う場合は、供託金500万円は不要となりますので、ご注意下さい。

主な供託所一覧

| 東京法務局 | 03-5213-1234 | 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 |

| 横浜地方法務局 | 045-641-7461 | 横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎 |

| さいたま地方法務局 | 048-863-2211 | さいたま市浦和区高砂3-16-58 横浜第二合同庁舎 |

| 千葉地方法務局 | 043-302-1318 | 千葉市中央区中央港1-11-3 |

| 大阪法務局 | 06-6942-9467 | 大阪市中央区谷町2-1-17 |

| 京都地方法務局 | 06-6942-9467 | 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町1-97 |

| 神戸地方法務局 | 078-392-1821 | 神戸市中央区波止場町1-1 神戸第二地方合同庁舎 |

| 名古屋法務局 | 052-952-8111 | 名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館 |

| 広島法務局 | 082-228-5201 | 広島市中区上八丁堀6-30 |

| 福岡法務局 | 092-721-4570 | 福岡市中央区舞鶴3-9-15 |

| 仙台法務局 | 022-225-5611 | 仙台市青葉区春日町7-25 |

| 札幌法務局 | 011-709-2311 | 札幌市北区北8条西2-1-1 札幌第1合同庁舎 |

標識の掲示義務

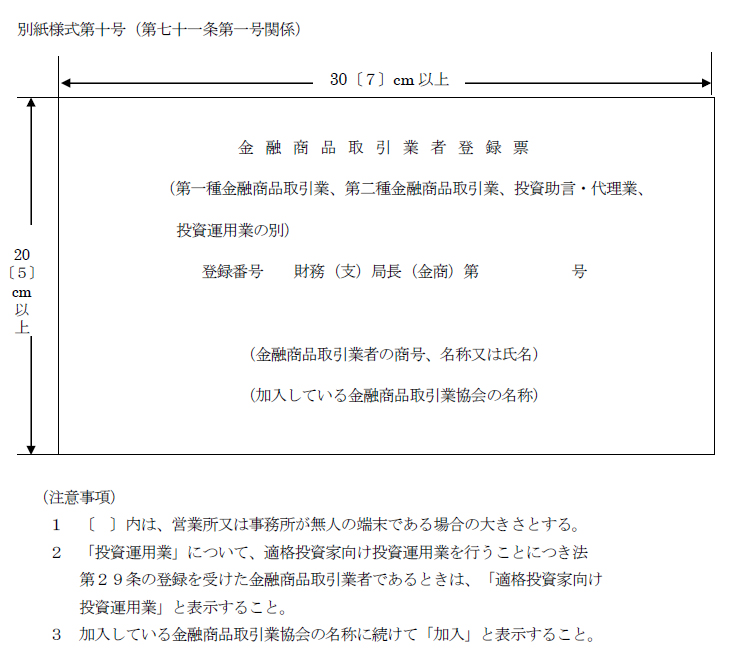

登録業者は標識の掲示が必要です。

金融商品取引法第36条の2にて、「金融商品取引業者等は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。」とあります。

財務局にて、投資助言業者として登録が完了すれば、下記にような標識を、営業所・事務所ごとに用意し、顧客が見ることができる入口や応接スペースに掲示しなければなりません。

投資助言・代理業者が準備する帳簿等

投資助言・代理業者は、金融商品取引法181条に定められた帳簿を社内で備えなければなりません。

金融商品取引法181条に定められている主な帳簿は、下記になります。

| 帳簿名 | 保存年数 |

| 特定投資家の一般投資家への移行を承諾した書面 | 5年間 |

| 特定投資家に移行する個人が移行要件に該当したことを確認した書面 | 5年間 |

| 特定投資家への移行を申し出た法人の同意書 | 5年間 |

| 契約締結前交付書面 | 5年間 |

| 契約締結時交付書面 | 5年間 |

| 契約変更書面 | 5年間 |

| 投資顧問契約書 | 10年間 |

| 投資助言内容の書面 | 10年間 |

| 契約解除の申出書 | 5年間 |

帳簿の名称は、上記の名称に限りません。

また、各帳簿をまとめて保存することも可能ですし、一つの帳簿を分割して保存することも可能です。

電子媒体による保存(パソコンでの保存)の場合は、

金融庁が提示している監督指針に従って保存していくことも必要です。

契約締結前交付書面・契約締結時交付書面

投資助言業者には、顧客と投資顧問契約を締結する際に、金融商品取引法にて規定されている項目を記載した下記の契約書面を交付しなければなりません。

①契約締結前交付書面(金融商品取引法37条の3)

②契約締結時交付書面(金融商品取引法37条の4)

例えば、契約締結前交付書面について記載すべき主な項目は、以下になります。

契約締結前交付書面に記載する項目

契約締結前交付書面は、日本工業規格Z8305の8ポイント以上の文字の大きさで、明瞭かつ正確に記載しなければならないと決められています。

| 金融商品取引法で定められている項目 | |

| ① | 投資助言業者の商号、名称又は氏名及び住所 |

| ② | 投資助言業者である旨及び登録番号 |

| ③ | 投資助言契約の概要 |

| ④ | 手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの |

| ⑤ | 顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場、 その他の指標に係る変動により損失が生ずることとなるおそれがあるときは、その旨 |

| ⑥ | 金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定める事項 |

| 内閣府令で定められている項目 | |

| ① | 契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨 |

| ② | 投資助言業者である旨及び登録番号 |

| ③ | 投資助言契約の概要 |

| ④ | 手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの |

| ⑤ | 顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場 その他の指標に係る変動により損失が生ずることとなるおそれがあるときは、その旨 |

| ⑥ | 金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定める事項 |

※適格機関投資家とは、金融商品取引法定義府令10条1項に定められた者をいいます。

具体的には、金融商品取引業者(第一種・投資運用)、投資法人、銀行、保険会社、10億円以上の有価証券残高があり金融庁へ届出を行っている法人や個人等が該当します。

よくある質問

当局から概要書の提出を求められました。ポイントや注意点を教えてください。

「概要書」は、登録する業種別(第一種・第二種・運用・助言)に様式が異なりますが、基本的に、以下の要素を文章で説明をする書面です。

- どんな会社が(沿革・役員情報・資本金・株主等)

- どんな業務を(業務の内容や方法・スキーム・顧客層等)

- どうやって行うのか(勧誘や説明方法・契約方法・業務フロー等)

- できる体制・態勢にあるのか(人的構成・業務執行体制・意思決定プロセス等)

概要書は、登録申請手続きの早い段階で作成するものですが、概要書の内容をベースに、その後の当局面談・折衝・規程作成等が行われる為、登録申請手続きにおける“最重要書面”の1つといえます。

概要書の内容が不十分(説明不足等)・不適切(整合性等)だと、その後の当局とのやり取りが難航し、事前審査も長期化してしまう為、“最初にどれだけ精度高く・分かりやすい概要書を提出できるか”がポイントです。

また、概要書で問われている事項の多くは、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」がベースになっています。

「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」では、金融商品取引業者が業務を行う上での遵守事項・留意事項が様々記載されているので、当該監督指針もしっかり理解した上で、概要書を作成する必要があります。

登録後、コンプライアンス責任者が退職してしまった場合、どうしたらいいですか。

まず、「手続き面」についてです。

金融商品取引業者のコンプライアンス責任者が退職した場合、適切な後任者を配置した上で、退職日(退職日と変更日が異なる場合「変更日」)から2週間以内に「金融商品取引業者の役員又は政令で定める使用人の変更届出」の提出が必要です。

また、所属協会等へも、各協会等の運用に従って変更手続きが必要です。

特に、コンプライアンス責任者の場合、協会等の連絡窓口や苦情窓口等としても届け出ている可能性が高いので、当該退職者に関連する事項を漏れなく変更しましょう。

次に、より重要な「実態面」についてです。

金融商品取引業者のコンプライアンス責任者は、「重要な使用人」として、金融商品取引業者の法令遵守・指導・監督等の重要な役割を担っています。

コンプライアンスの要となる重要ポジションとして「常勤性」が求められ、金融商品取引業者として満たすべき「人的構成要件」の当局審査上も、特に重点的に知識・経験の確認が行われます。

その為、新たに配置する後任者は、以下の要素に注意して人選する必要があります。

- 金融商品取引業者のコンプライアンス責任者として必要な知識・経験があること

(=履歴書や人的構成書面上、必要な知識・経験の説明がつかないとNG) - 原則、兼務・兼職がなく、常勤であること

(=業務遂行に支障がでるような兼務・兼職はNG)

上記要素に不安が残る場合、当局に変更届を提出しても、追加の説明等を求められ、届出が受理されず人員配置の再検討を促される可能性もあります。

また、就退任に伴う“空白期間”が生じないようにすることはもちろん、コンプライアンス責任者が担う重要な業務・役割をふまえると、通常少なくとも1~3ヶ月程度の引継ぎ期間は必要と思われます。

コンプライアンス責任者の急な退職を機に、社内の管理態勢が一気に手薄になってしまう事例はとても多いです。

そうならない為にも、日頃から以下のような点を意識しておくことが有効です。

- 業務・書類整理を徹底し、属人的な業務・管理を極力減らす

- 他の役職員のコンプライアンス関与機会を増やし、全社的なコンプライアンス意識を醸成する

- コンプライアンス部に、責任者以外の担当者を配置し、後進育成を意識する

- 重要ポジションの引継ぎには、十分な期間を確保する

投資助言業者です。新たに第二種金融商品取引業を行いたいです。どうしたらいいですか。

投資助言業者が新たに第二種金融商品取引業を行う場合、第二種金融商品取引業の要件を整備し、「変更登録申請」という手続きが必要です。

特に人的構成(組織体制など)の要件については注意が必要です。

第二種金融商品取引業を行うために、投資助言業との「弊害防止措置」を講じた上で、人的構成を整備する必要があります。

弊害防止措置とは、自社の業務を公正に行い、投資家を保護するために求められる措置のことです。

例えば、第二種金融商品取引業でファンドの募集を行う場合、投資助言業の顧客に対して、第二種金融商品取引業の利益のために、自社で行っているファンドに投資するよう助言する行為は、公正性を損ね、投資家を保護することが出来ません。

こうした事態を防ぐための措置が、弊害防止措置です。

弊害防止措置の例としては、投資助言業を行う営業部門とは別に第二種金融商品取引業を行う営業部門を新しく設置し、両方の営業部門間で不当な顧客情報の行き来がないように顧客情報管理を行うことが挙げられます。

投資助言業者が新たに第二種金融商品取引業を行う場合は、弊害防止措置を講じた上で、第二種金融商品取引業に関する知識及び経験を有する責任者を配置するなど、人的構成を整備する必要があります。

コンプライアンス適任者が不在です。コンプライアンス業務を外注しても良いですか?

パブリックコメント(「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」)上、投資助言・代理業者のコンプライアンス業務を外部の法律事務所等に委託するという手段も「認められる場合もある」とされており、選択肢としてはあり得ます。

ただし、外部の法律事務所に委託をした場合でも、一定金融商品取引業者内で適切に判断する機能を有していないと適切な金融商品取引業務は遂行することができない為、実際は、「+α」の材料として外部の法律事務所や顧問弁護士等を活用されるケースが多いです。

また、コンプライアンス業務を受託する法律事務所側も、金融商品取引法に関する経験が求められる為、そもそも対象となり得る法律事務所が限られてくる…というのが現状のようです。

具体的な解釈については、行おうとする業務の規模や内容等によって判断・対応が異なります。

詳しくは弊社までご相談下さい。

1人会社でも、投資助言・代理業の登録ができますか?

1人会社での新規登録は難しいのが現状です。

基本的に、経営者、常務に従事する役員、助言担当者、コンプライアンス担当者等の各役職の方について、金融商品取引法に関する「知識」と「経験」が求められます。

説明が難しいのが、後者の「経験」です。

特に、コンプライアンス責任者については、これから行う金融商品取引業に関する法令遵守業務についての<まさに>のご経験が必要になるので、そもそもの人員確保に苦戦するケースが非常に増えてきています。

詳しくは弊社までご相談下さい。

個人でも、投資助言・代理業の登録ができますか?

はい、できます。

ただ、個人で登録をする場合は、あくまでもその個人の方自身に登録が付与される形となる為、色々な面で不便が多いのが実状です。

例えば、個人登録の場合、登録自体の引き継ができません。

登録をしているその個人の方が体調不良等で休まれる場合や、長期出張でどなたか別の方に業務を引き継ぎたい場合等、基本的に、新たに業務をされる方が、新規で投資助言業の登録を行う必要が出て来ます。

また、投資助言業登録をした後に、顧客に交付する契約締結前交付書面等には、登録をした個人の住所地を記載する必要があり、個人情報の上でも、嫌がられる方が多いです。

一方で、法人で登録をする場合は、会社というハコ自体に登録が付与される為、例えば、代表者や役員が一部変わった場合でも、登録自体はそのまま活用できることになります。(別途変更手続きは必要ですが・・)

雇用契約など従業員を雇用される際や、勧誘・契約に際しての信用上も、法人の方が、色々と使いやすい面が多いようです。

実際、個人で登録された場合でも、上記の不便さ等から、法人での事業展開を希望され、結局、個人の登録を廃止し、また一から、法人で新規登録手続きをされる方も多いので、慎重に判断することをお勧めします。

投資助言・代理業の登録手続きはお任せください!

サポート行政書士法人では、投資助言・代理業に関するご相談を承っています。

初回相談無料ですので、Webサイトをご覧になって「相談したい」という方や「もっと詳しく知りたい」という方は是非お問い合わせください!