不動産特定共同事業許可とは【不動産特定共同事業法】

更新日:2025年4月23日

◆もくじ◆

不動産特定共同事業とは?

不動産特定共同事業とは、複数の投資家が出資して、不動産会社などが現物の不動産に関する事業を行い、その運用収益を投資家に分配する契約(不動産特定共同事業契約)に基づく事業のことを指します。また、不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をすることも不動産特定共同事業に該当します。

この事業を行うためには、不動産特定共同事業法第3条第1項に定める許可を受けなければなりません。

不動産特定共同事業者として許可を受けると、下記の一覧に事業者名が記載されることになります。

→ 不動産特定共同事業法に基づく事業者及び適格特例投資家一覧

契約類型

不動産特定共同事業法第2条第3項各号に不動産特定共同事業契約として一定の契約類型が定められています。

当該条文で定められている契約類型は、「任意組合契約型(同項第1号に該当)」、「匿名組合契約型(同項第2号に該当)」、「賃貸委任契約型(同項第3号に該当)」があります。

【任意組合契約型】

事業者及び各投資家が出資をして、対象不動産の運用を共同の事業として営む任意組合を組成。

事業者が業務執行組合員として対象不動産を運用し、各組合員(投資家)に収益の分配を行う。

【匿名組合契約型】

事業者が営業者となり、投資家が匿名組合員となって営業者の行う事業に出資をする契約を締結。

営業者は匿名組合事業として対象不動産を運用し、各投資家に収益の分配を行う。

【賃貸委任契約型】

対象不動産を共有する事業者と各投資家との間で、投資家がその共有に属する対象不動産を事業者に賃貸又は賃貸の委任をする契約を締結。

事業者が対象不動産を運用し、各共有者(投資家)に収益の分配を行う。

小規模不動産特定共同事業

不動産特定共同事業のうち、投資家一人あたりの出資額が原則として100万円を超えず、さらに投資家全体からの出資総額が1億円を超えない場合には、小規模不動産特定共同事業として登録を受けたうえで、事業を行うことが可能です。

適格特例投資家限定事業

不動産特定共同事業を適格特例投資家に限定して行う場合、適格特例投資家限定事業として届出を行うことにより、事業を行うことが可能です。

不動産特定共同事業許可について

許可の種別

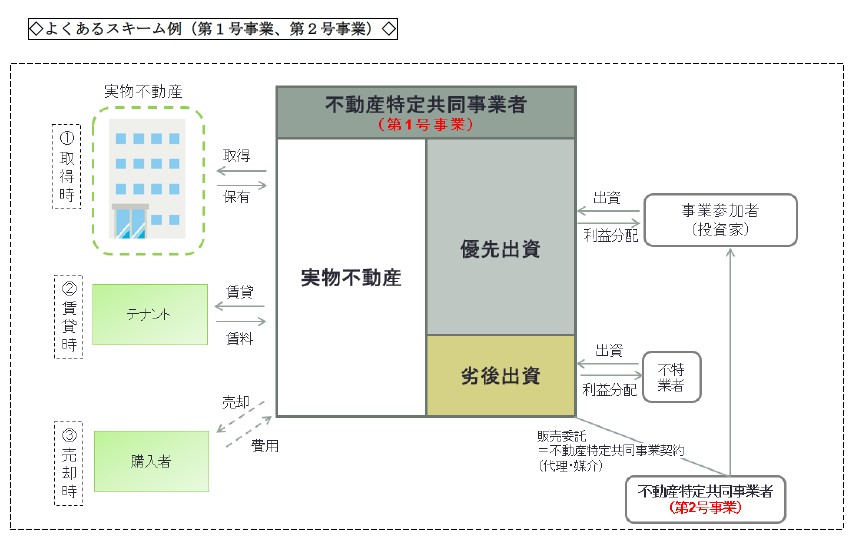

| 第1号 | 投資家との間で不動産特定共同事業契約を締結して、当該契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる収益等の分配を行う事業 |

| 第2号 | 不動産特定共同事業契約の締結の代理または媒介を行う事業(第1号事業の代理・媒介) |

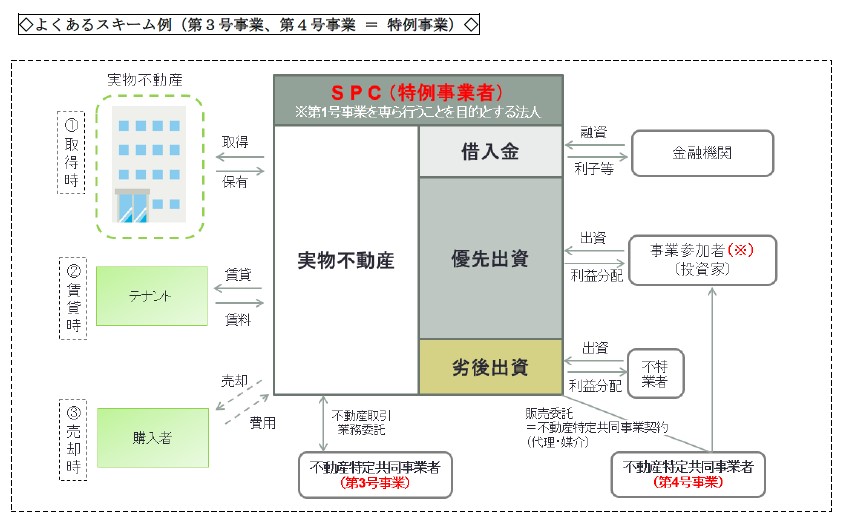

| 第3号 | 特例事業者の委託を受けて、当該特例事業者が投資家との間で締結した不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を行う事業 |

| 第4号 | 特例事業者が当事者となる不動産特定共同事業契約の締結の代理・媒介をする行為 |

主なスキーム例

申請

申請は、事業の種類、事務所がいくつあるか(複数の都道府県)によって申請先が異なります。

第1号・第2号事業者かつ事務所が1都道府県のみにある場合は、当該都道府県が申請先になります。 都道府県によって申請方法や必要書類が異なりますので、該当する都道府県に問い合わせが必要です。

第3号・第4号事業者又は第1号・第2号事業者かつ事務所が複数都道府県にまたがる場合は国交省(金融庁)が申請先になります。

申請時の注意点

申請及び変更許可の申請をするとき、以下の内容に注意して申請が必要です。

- 許可申請書の添付書類において必要な官公署が証明する書類は、申請日前3か月以内に発行されたもの。

不動産特定共同事業許可の要件

許可の基準

不動産特定共同事業契約約款の内容が政令で定める基準に適合しているかどうかを判断するため、一般社団法人不動産証券化協会作成のモデル約款(対象不動産変更型約款の場合は国土交通省作成のモデル約款)の内容が参考にされます。

第1号~第4号事業者の共通要件

| 主な共通要件 | ・宅地建物取引業者免許を有する法人 ・事務所ごとの業務管理者(※)の設置 ・公正かつ適確に業務遂行ができる人的構成 ・財産及び損益の状況が良好かつ良好に推移する見込み ・会計監査を受けた財務諸表の提出(直近3年分) など |

※業務管理者になるためには・・・

宅地建物取引士資格+法定の資格(不動産コンサルティングマスター・ビル経営管理士・不動産証券化協会認定(ARES)マスターなど)を保有していることが必要です。その他、宅地建物取引士資格+不動産特定共同事業に関する3年以上の実務経験という要件もありますが、新規許可申請の場合は難しいです。

許可の種別によって異なる要件

| 種別ごとの要件 | ・資本金 1号:1億円、2号:1,000万円、3号:5,000万円、4号:1,000万円 ・第二種金融商品取引業登録があること(4号のみ) |

不動産特定共同事業の「変更認可」と「変更届」

不動産特定共同事業における変更認可と変更届は異なる手続きです。

変更認可は、一定の重要な変更について事前に認可を受ける手続きです。

不動産特定共同事業において、事業の根本的な部分に関わる変更を行う場合には、事前に認可を得る必要があります。

一方、変更届は、不動産特定共同事業者が一定の事項を変更した際に、事後的に届け出る手続きです。

一般的に、事業者の名称変更、住所変更、役員の変更などの比較的軽微な変更が対象になります。

不動産特定共同事業の変更認可

- 不動産特定共同事業の種別を変更するとき

- 不動産特定共同事業約款の作成、もしくは変更をしようとするとき

- 新たに電子取引業務を行おうとするとき

- 事務所を追加設置するとき

これらの場合は変更認可を受けなければなりません。

ただし、単に字句を修正するなどといった軽微な変更については、変更の認可は不要です。

変更認可は、変更事項に問題がないか事前審査が行われ、内容に問題がなければ変更の本申請を行います。

申請に不透明な箇所が見受けられた場合には面談が行われることもあります。

変更認可申請の注意点

内容に変更があり、申請する場合、次のことに注意が必要です。

- 不動産特定共同事業の種別を変更する場合にあっては、当該変更後法第7条第1号及び第6号に規定する許可の基準を満たしていること。

- 新たに不動産特定共同事業契約約款の作成をし、又は不動産特定共同事業契約約款の追加若しくは変更をする場合にあっては、当該変更後法第7条第5号に規定する許可の基準に適合していること。

不動産特定共同事業の変更届

資本金の増資や減少、役員の変更など会社の組織体制が変更した場合、変更届の提出が必要になります。

基本的に事前審査や面談は行われず、必要書類を用意して管轄行政へ提出します。

が外国にある場合であっても、法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約から除外されません。

不動産特定共同事業許可の行政処分について

処分の基準

行政が行う主要な不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう)としては、

①指示(法第34条、第51条及び第61条第5項に基づく)

②業務停止命令(法第35条、第52条及び第61条第6項に基づく)

③許可又は登録の取消し(法第36条及び第53条に基づく)

④業務管理者の解任命令(法第37条及び第54条に基づく)

⑤必要な措置の命令(法第58条第7項及び第61条第3項に基づく)

⑥事業の廃止命令(法第61条第8項に基づく)

がありますが、これらの発動に関する基本的な流れを例示すると、以下の通りです。

基本的な流れ

| 法第40条第1項及び第58条第9項に基づく報告徴収命令 |

| 立入検査や、ヒアリングなどを通じて、リスク管理態勢、法令遵守態勢、業務運営態勢等に問題があると認められた場合に、当該事項についての事実認識、発生原因分析、改善・対応策その他必要と認められる事項について、報告をしなくてはいけません。 報告の結果によっては、再度追加報告を提出しなくてはいけない場合もあります。 |

↓

| 法第40条第1項及び第58条第9項に基づき報告された改善 |

| 報告を検証した結果、公益又は事業参加者の利益の保護の観点から重大な問題が発生しておらず、かつ、不動産特定共同事業者等の自主的な改善への取組みを求めることが可能な場合、任意のヒアリング等を通じて上記において報告された改善・対応策のフォローアップが行われます。 必要があれば、フォローアップと一緒に定期的な報告も必要になってきます。 |

↓

| 法第34条から第37条まで、第51条から第54条まで、第 58条第7項及び第61条第3項、第5項、第6項、第8項に基づく指示、業務停止命令、許可又は登録の取消し、業務管理者の 解任命令、是正措置命令、業務廃止命令 |

| 報告を検証した結果、公益又は事業参加者の利益の保護の観点から重大な問題が認められる場合等においては、当該行為の重大性・悪質性、当該行為の背景となった経営管理態勢及び業務運営態勢の 適切性、軽減事由を勘案するとともに、他に考慮すべき要素がないかどうかを吟味した上で、業務を継続させることが適当かどうか等の点について検討を行い、最終的な行政処分の内容を決定することとする。 |

報告書を提出してから監督上の処分にかかる標準処理期間は報告書受理後おおよそ2か月となっています。

************************************************

不利益処分については、 他の不動産特定共同事業者等における予測可能性を高め、同様の事案の発生を抑制する観点から、公表により処分対象事業者の経営改善に支障が生ずるおそれのあるものを除き、処分の原因となった事実及び処分の内容等を公表されます。

監督部局は、無許可又は無登録で不動産特定共同事業を営んでいることが判明した者について、故意性・悪質性があると認められる場合、その他投資家保護上必要と認められる場合には、捜査当局に連絡するとともに、当該行為を直ちに取り止めるよう必要に応じて文書による警告を行うことができます。

また、 警告の措置をとった場合、これらの措置の対象となった者の商号、名称又は氏名、所在地又は住所、及び無許可又は無登録で行っていた不動産特定共同事業の内容等について、必要に応じてホームページで公表することができます。

関連記事

不特法のご相談はサポート行政書士法人へ

- 新しく1・2号事業者許可をしたい

- 3号許可を取りたいが、当社で取得できそうか

- 許可取得後の、実務アドバイスを依頼したい

以上のような問い合わせを、無料相談でよくいただきます。

弊社では、日々企業の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績を駆使して依頼者の皆様のスムーズなスタートアップをフルサポートいたします。

新規事業・許認可事業のパートナーとしてぜひサポート行政書士法人をご活用ください。