耐火建築物 建築基準法改正!

-重要事項説明書に与える影響-

投稿日:2025年4月1日

2024年4月建築基準法の法改正が行われました!

2024年4月、建築基準法が大幅に改正されました。

今回の改正は、近年の建設技術や木造建築の進化、さらには環境負荷の低減を目指した政策の一環として実施されたものです。

特に、耐火建築物に関する定義や要件に変更が加えられた点は、不動産取引や重要事項説明書の作成実務にも大きな影響を及ぼすことになります。

不動産業界においては、この法改正により、重要事項説明書に記載すべき情報の精査がさらに求められるようになりました。

このページでは耐火建築物に関する法改正が重要事項説明書の作成に与える影響について詳しく説明します!

耐火建築物の定義が変わった!?

建築基準法の改正によって、耐火建築物の定義そのものが見直されました。

これまで耐火建築物といえば、主に鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨造(S造)が中心でしたが、木造建築でも耐火性能を有するものが増加しています。

これにより、法的な耐火建築物の範囲が拡大し、実際の建設現場や設計においても、木造による高層建築や大規模建築が可能となっています。

法改正のポイント

今回の建築基準法改正における耐火建築物に関する主要な変更点は、以下の通りです。

1.耐火構造に適合した木造建築の普及促進

従来の鉄骨や鉄筋コンクリート構造だけでなく、一定の耐火性能基準を満たした木造建築も耐火建築物とみなされるようになりました。

これにより、CLT(直交集成板)などの新しい建材を用いた木造建築の需要が高まっています。

2.防火・耐火の基準が見直し

外壁や間仕切り壁、床などについての耐火性能基準が再定義されました。

特に、火災時の煙や熱の拡散を抑制する設計・建材の使用が義務付けられるようになっています。

3.用途制限や防火地域の指定に伴う建築制限の緩和

一部の防火地域では、従来よりも柔軟に木造の耐火建築物が認められるようになっています。

これにより、都市部の土地利用がより効率的に進められる可能性があります。

重要事項説明書への影響

今回の建築基準法改正は、重要事項説明書の記載内容にも大きな影響があります。

1.取引対象となる建物が耐火建築物に該当するか否かの判断基準が変わったため、物件情報の確認作業が一層重要になります。特に、木造建築物については「準耐火建築物」や「耐火建築物」として法的にどのように分類されているのかを正確に記載する必要があります。

2.説明内容についても具体性が求められます。例えば、建物の構造が木造である場合でも、耐火性能を満たしていることを説明しなければ、買主や借主に誤解を与えかねません。

そのため、使用されている建材や耐火構造の内容についても詳細に把握し、説明書に反映することが必要です。

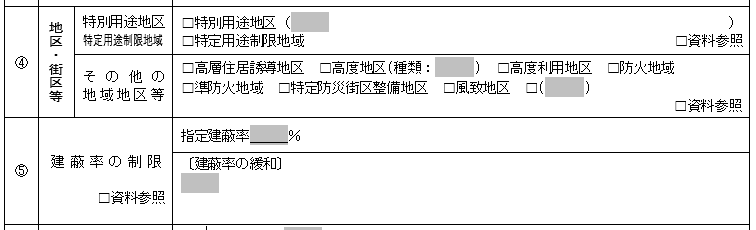

3.防火地域や準防火地域における建築物の取り扱いにも注意が必要です。これまでは建物用途や構造によって建築が制限されていましたが、法改正によって条件が緩和され、取引対象となる物件の選択肢が広がりました。

その結果、対象地域の法的条件や制限の説明も、より丁寧に行う必要があります。

4.耐火建築物に該当する建物であることが、火災保険や地震保険の条件に関わるケースもあります。そのため、取引の際には、保険の適用範囲や保険料への影響などについても合わせて説明できるように準備することが求められます。

まとめ

2024年4月の建築基準法改正により、耐火建築物の定義が見直され、木造による耐火建築物が普及する可能性が大きく広がりました。

この法改正は、建設業界のみならず、不動産取引や重要事項説明書の作成業務にも直接的な影響を与えています。

特に重要事項説明書では、耐火建築物の定義や建物構造の説明において、より正確かつ詳細な情報の記載が求められています。

誤った情報の提供は、トラブルや法的責任につながるおそれがあるため、建築基準法に基づく最新情報を常に把握し、適切に対応することが重要です。

重要事項説明の作成はサポート行政書士法人にお任せください!

サポート行政書士は、法律に精通するプロフェッショナルとして

重要事項説明書の作成を行っています。

弊社の担当者は、全国の都道府県で調査実績がございます。

ぜひお気軽にご相談・ご依頼ください!