水防法に基づく水害ハザードマップとは?

投稿日:2023年9月9日

今回は、重要事項説明の対象項目の1つである「水防法の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地」について解説します。

前提

宅地建物取引業法では、宅地又は建物の購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、宅地建物取引業者に対し、重要事項説明として、契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要な事項について、購入者等に対して事前に説明することを義務づけています。

そして、令和2年8月28日、重要事項説明の対象項目として、「水防法の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地」が追加されました。

宅建業法施行規則の水防法とは?

では、そもそも水防法の規定とは何でしょうか。

宅建業法施行規則によると、重要事項として説明すべき事項について、以下のように記載があります。

水防法施行規則第11条第1号の規定により当該宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地

宅建業法施行規則より抜粋

つまり、宅建業者として説明すべきハザードマップとは、

①水防法施行規則第11条第1号(水防法第 15 条第3項)の規定に基づいている

②市町村が提供するハザードマップ

であることが分かります。

※宅建業法施行規則では水防法施行規則第11条第1号となっていますが、国土交通省の「宅地建物取引業法施行規則の一部改正(水害リスク情報の重要事項説明への追加)に関するQ&A」では水防法第 15 条第3項となっています。

水防法の規定に基づくハザードマップとは?

ここで分かりにくいのが、「①水防法の規定に基づく」ハザードマップとはどのようなものかです。

水防法に基づくハザードマップは、水防法第15条第3項の規定に基づき、市町村が作成・提供する水害(洪水、雨水出水、高潮)ハザードマップを指します。

詳細については、役所の危機管理課等に聞くのが一番手っ取り早いですが、中には役所担当者も自分の自治体のハザードマップが水防法に基づいているかどうか判断できなかったり、担当者によって回答が異なる場合があります。

こんな時は、どうすれば良いのでしょうか。

そんな時は、国土交通省の「水害ハザードマップ作成の手引き」から、水防法に基づくハザードマップの共通点について、ヒントを得ることができます。

例として以下が挙げられます。

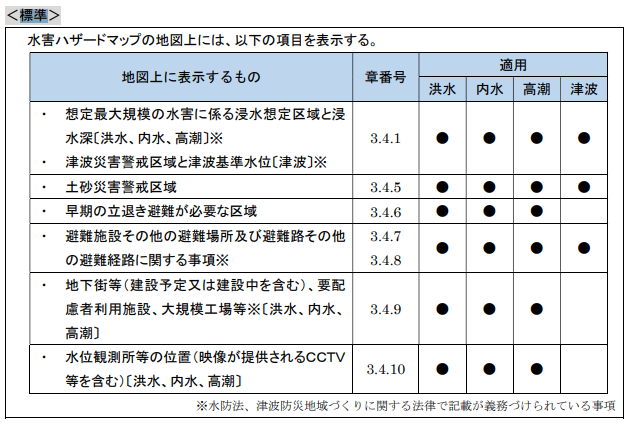

①標準記載事項を網羅している

ハザードマップには、洪水予報等の伝達方法、避難場所や避難経路、避難訓練の実施に関する事項、特定の地下街や要配慮者利用施設の名称と所在地など、住民の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な情報が記載されています。

②地図面と情報面に分かれている等、「災害発生前にしっかり勉強する場面」、「災害時に緊急的に確認する場面」を想定して住民目線で作成されている

ハザードマップは、平常時に住民が防災知識を深めるための情報面と、災害時に迅速な避難行動を支援する地図面に分かれています。

これにより、住民は事前に避難経路や避難場所を確認し、災害時には必要な情報を迅速に得ることができます。

③想定最大規模の洪水・内水・高潮・津波を対象として作成している

ハザードマップは、想定最大規模の降雨や津波などによる洪水、内水氾濫、高潮を対象として作成されています。

これにより、最悪のシナリオを想定した避難計画や防災対策を住民が理解し、準備することが可能となります。

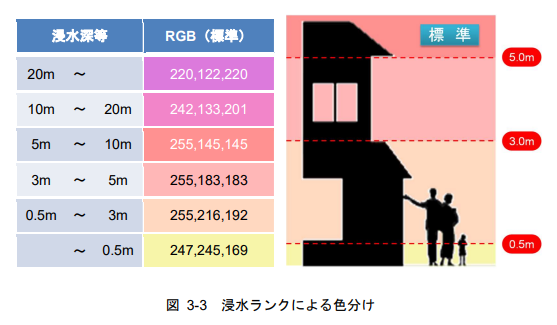

④標準配色に沿って作成されている

ハザードマップは、浸水深や危険度に応じて標準的な配色が用いられています。

これにより、視覚的に危険区域や避難経路を容易に識別でき、住民が直感的に情報を理解しやすくなっています。

これらの特徴を持つハザードマップを活用することで、住民は災害発生前に適切な知識を身につけ、災害時には迅速かつ安全な避難行動を取ることが可能となります。

⑤縮尺が1/10,000~1/15,000より大きく、1/25,000~1/50,000より小さい範囲で作成されている

水害ハザードマップの縮尺は、住民が避難計画等を検討できるよう、適切な範囲で設定されています。

補足

上記①~⑤はあくまで手引きの内容であるため、実際にこれらに沿って作成されているとは限りません。

もし、役所担当者の回答の信憑性が低い場合は、上記の手引き(水防法の規定)に沿って作成されたものかどうかを聞いてみるのが良いでしょう。

また、重説作成の際には「宅地建物取引業法施行規則の一部改正(水害リスク情報の重要事項説明への追加)に関するQ&A」の確認をおすすめします。

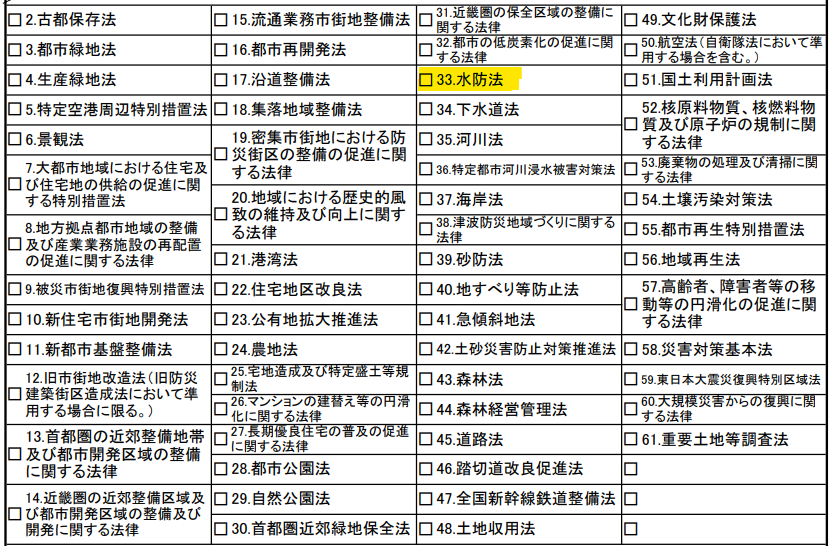

ちなみに、重説の法令制限欄にある「水防法」は、水防法第15条の8第1項で定める「浸水被害軽減地区」のことを指していますので、ハザードマップとは別の説明事項になります。

重説作成業務はサポート行政書士法人へ

弊社は、重説作成において全国対応が可能で、各自治体での調査実績もあります。

そのため、各自治体の条例にも精通している専門スタッフが複数在籍しています。

重説作成業務を弊社にアウトソーシングして、貴社内の負担を減らし、売上アップを目指しませんか?

弊社の専門スタッフが質の高い重説をご提供します。

ぜひ、一度弊社へご相談ください。