広域認定制度とは|メリットはあるが制度が曖昧?「中間処理期間」を例に解説

投稿日:2023年6月30日

広域認定制度とは何か

制度の目的と基本的な枠組み

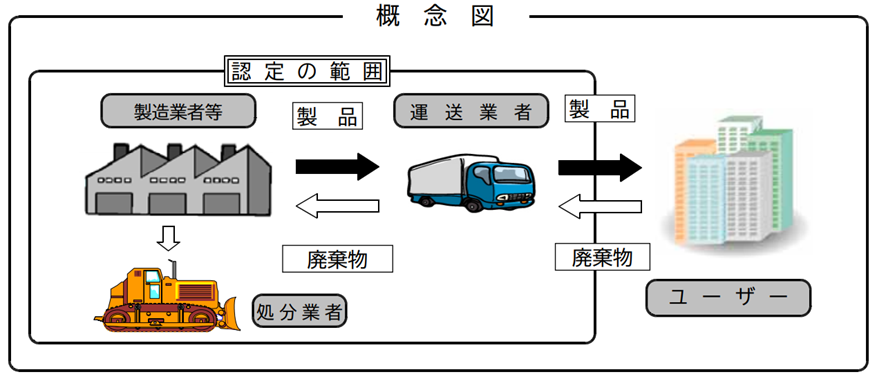

広域認定制度とは、メーカーなどの製造事業者等が、廃棄物となった自社製品を広域的(二つ以上の都道府県の区域)に回収・再資源化するために、通常の産業廃棄物処理業許可とは異なる認定を環境大臣から受けることで、効率的な廃棄物管理を可能にする制度です。

環境省が所管し、「広域認定制度申請の手引き」に基づいて申請・運用されます。

この制度の目的は、製造事業者等が自社製品の廃棄物を広域的に回収・再資源化することで、効率的な再生利用等を推進し、廃棄物の適正な処理を確保することです。

特に、複数の地域にまたがる廃棄物の回収や処理を迅速かつ効果的に行うための枠組みとして設計されています。

また、産廃物処理業に関する地方公共団体ごとの許可は不要となります。

広域認定制度の適用対象範囲

広域認定制度は、製品を製造・加工・販売する事業者が、自社製品の使用済み製品を広域的に回収・再資源化する場合に適用されます。

この制度の対象となるのは、製品メーカーや輸入業者などであり、通常の産業廃棄物処理業者とは異なる許可要件が課されます。

認定を受けた事業者は、廃棄物処理法に基づく一部の法令遵守義務が簡素化され、廃棄物処理の効率化とコスト削減が可能となります。

ただし、広域認定制度でも一定の管理票や契約書の管理が求められる点には留意が必要です。

排出事業者が広域認定制度を取得するメリット

広域認定制度には以下のようなメリットがあります。

⑴ マニフェストの取り扱いが簡素化される場合がある

特定の条件下で、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付義務が免除されることがあり、事務負担の軽減が可能です。

これにより、企業は書類管理にかかる時間とコストを削減でき、業務効率化を図ることができます。

また、マニフェストの発行・管理に伴うヒューマンエラーのリスクも軽減されます。

⑵ 収集運搬許可の簡素化

通常の産業廃棄物処理業許可に比べて、収集運搬の許可取得が不要となる場合があります。

これにより、企業は許可取得に伴う煩雑な手続きを回避し、迅速な事業開始や運営が可能となります。

また、地域ごとの許可取得が不要なため、広域的な活動展開が容易になる点も大きなメリットです。

⑶ リサイクルの促進

効率的な回収・処理により、再資源化が進みやすくなります。

広域認定制度の導入により、複数地域にまたがる廃棄物の一元管理が可能となり、物流の最適化とともにリサイクル効率が向上します。

⑷ コスト削減

管理コストや手続きの簡素化により、全体の廃棄物処理コストを削減できます。

具体的には、複数の処理業者との契約管理が不要となることで、人件費や事務管理費の削減が可能です。

さらに、効率的な収集運搬ルートの確立により、物流コストの最適化も図ることができます。

中間処理期間に具体的な定めはあるのか

広域認定制度がもたらす中間処理の変化

事業者側には利点のある広域認定制度ですが、制度上の定めが明確に無く、判断に迷うことも多くあります。今回は一例として、「中間処理期間に具体的な定めはあるのか」について解説します。

通常の産業廃棄物処理の場合

通常の産業廃棄物処理においては、マニュフェストの運用上、中間処理の定められた期限を超えた場合、排出事業者は委託した産業廃棄物の処理状況を把握した上で適切な措置を講ずるとともに、期限を過ぎても収集運搬業者、処分業者からの終了報告がないことを都道府県等に報告しなければなりません。

排出事業者(中間処理業者が排出事業者となる場合も含む)は、電子マニフェストの登録日(紙マニフェストの場合は「交付日」、以下同じ)から90日以内(特別管理産業廃棄物の場合は60日以内)に、委託した産業廃棄物の中間処理(中間処理を経由せず直接最終処分される場合も含む)が終了したことを、マニフェストで確認する必要があります。また、中間処理を経由して最終処分される場合は、電子マニフェストのマニフェスト登録日から180日以内に、最終処分が終了したことを確認する必要があります。

(公益財団法人 日本産業廃棄物処理復興センター「よくある質問」より引用)

排出事業者は、上記の期限を過ぎても収集運搬業者、処分業者からの終了報告がない場合には、委託した産業廃棄物の処理状況を把握した上で適切な措置を講ずるとともに、その旨を都道府県等に報告しなければなりません。

広域認定制度でも報告義務はあるのか

この運用は広域認定制度においても適用されるのでしょうか。環境省に確認したところ、「認定制度においては、マニュフェストの交付義務は無いため、制度上の報告義務は無い」との回答でした。

しかし、広域的処理認定に係る処理であっても、一般廃棄物処理業者や産業廃棄物処理業者等と同様の基準が適用されているということを認識し、法を遵守し、適正な処理を行うことを求められています。そのため、認定制度においても、規則の考え方が適用され、「処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間」と客観的に判断がされた場合、行政指導等が入る可能性がありますので、注意が必要です。

広域認定事業者は、法第9条の9第5項及び法第15条の4の3第3項において準用する法第9条の9第5項により、廃棄物処理基準等の遵守、帳簿の備え、記載、保存の義務、名義貸しの禁止、改善命令等の適用を受けます。

(「広域認定制度申請の手引き(最終改訂 令和3年9月)P33」より引用)

広域認定制度の申請もご相談ください!

サポート行政書士法人では、運送事業者・建設事業者などの産業廃棄物を管理されている皆さまに対して、広域認定制度に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。

産廃許可関連の申請は煩雑であり、事業者の皆様も管理に困られる業務の一つといえます。

日々、事業者の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績を元に、広域認定に関する法務サービスをご提供いたします。

弊社の担当者は、全国の都道府県で産廃許可の申請実績がございます。

ぜひご相談ください!