4号特例縮小!建築基準法改正の影響は?

投稿日:2025年4月1日

2025年4月施行!建築基準法改正

2025年4月に施行される建築基準法改正は、住宅や建物を建築する際のルールに大きな影響を与えると言われています。

特に注目されているのが「4号特例縮小」です。

ここでは、建築基準法改正の背景や目的を押さえつつ、4号特例縮小が与える具体的な影響について詳しく解説していきます

改正の目的と意図

今回の建築基準法改正は、住宅の安全性向上と設計・施工の質の均一化を目的としています。

これまで「4号特例」の対象となっていた小規模な木造住宅等は、確認申請の一部が免除されていました。

しかし、免除されているがゆえに設計や施工における不備が発生し、耐震性能や安全性に対する懸念が多く寄せられるようになりました。

特に、建築士が関与しないことで設計や施工の基準が守られず、法令違反のリスクが高まることが問題視されています。

そのため、今回の改正では、4号特例を縮小し、より多くの建築物に対して専門家による設計および確認を義務付けることとなりました。

このようにして、住宅品質のばらつきをなくし、居住者の安心・安全を確保することが狙いです。

4号特例ってそもそもなに?

4号特例とは

「4号特例」とは、建築基準法第6条に基づく制度のひとつで、木造の戸建住宅など小規模な建物に対して建築確認の一部を免除する措置のことを指します。

具体的には、建築士の設計がなくても、工事を進めることが認められてきました。

従来この特例によって、設計や確認申請にかかる時間やコストを抑えることができ、手軽に住宅建築が可能になるメリットがありました。

4号特例の役割

4号特例は、主に住宅市場の活性化や、木造住宅の普及を促進するために導入されました。

特例によって建築確認の手続きが簡略化され、中小の建築業者でも参入しやすい環境が整えられたのです。

その結果、個人が比較的容易にマイホームを建てられるようになり、地域の住宅供給を支える重要な制度とされてきました。

しかし、確認申請が不要なことで品質のチェックが行われにくく、法令違反や施工ミス、さらには安全性に関する問題が後を絶たないという課題も生まれていました。

このような背景から、見直しの必要性が高まっていました。

4号特例縮小!法改正の概要

2025年4月に施行される建築基準法改正では、4号特例の適用範囲が大幅に縮小されます。

これにより、これまで確認申請が不要だった木造住宅などの建築計画にも、建築士による設計と確認申請が義務付けられるケースが増えます。

具体的には、以下のような変更が行われます。

・木造2階建て住宅でも、床面積や構造によっては確認申請が必要 ・これまで適用対象だった500平方メートル以下の建物でも、構造的な安全性に関する審査が強化 ・建築士の設計による確認が必須となる範囲が拡大これにより、建築確認の手続きが増え、設計段階から専門家の関与が求められるようになります。

4号特例縮小が不動産売買に与える影響

不動産売買においては、物件の法的適合性や安全性について、より厳密な確認が求められます。

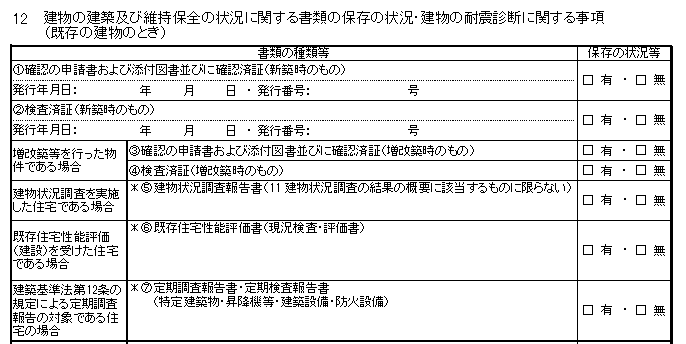

重要事項説明書を作成する際には、確認申請の有無や建築士による設計の内容、適合状況を詳細に記載する必要があります。

さらに、確認申請手続きが煩雑化することで、特に中小の工務店や不動産事業者にとっては業務負担が増し、これまで以上に法令遵守のための体制整備が求められます。

書類作成や審査に慣れていない場合、行政への申請手続きが遅れる可能性があり、取引や工事の遅延につながるリスクもあります。

まとめ

2025年4月に施行される建築基準法改正は、4号特例縮小を通じて、建築物の安全性と品質確保を図る重要な改正となります。

しかし、その一方で建築確認申請や設計の手続きが煩雑になり、建築・不動産業界には大きな影響が予想されます。

不動産売買を行う場合には、法改正内容を十分に理解し、物件ごとの建築確認の有無や設計状況を的確に把握し、重要事項説明書への反映を適切に行うことが不可欠です。

法改正による変化に早期対応し、正確な情報提供と書類作成を行うことで、取引の安全性と信頼性を確保することが可能となります。